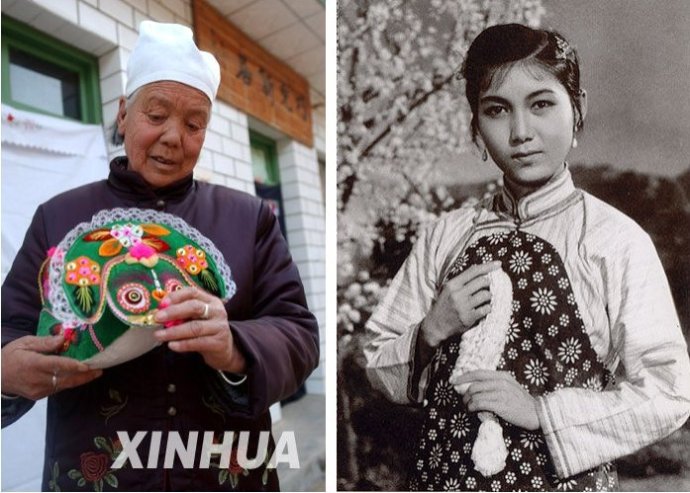

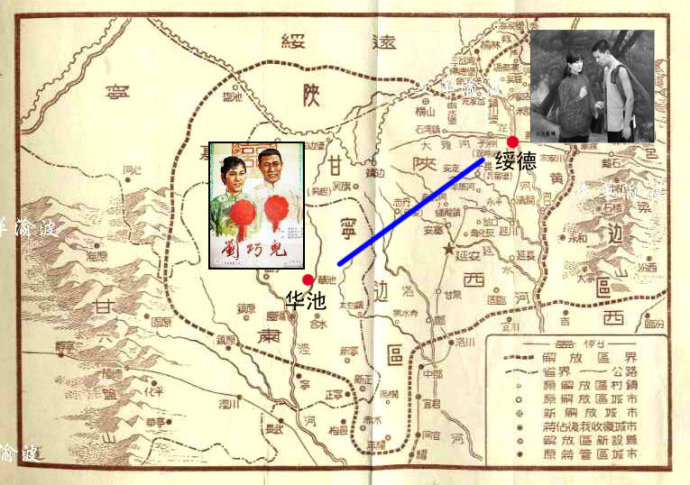

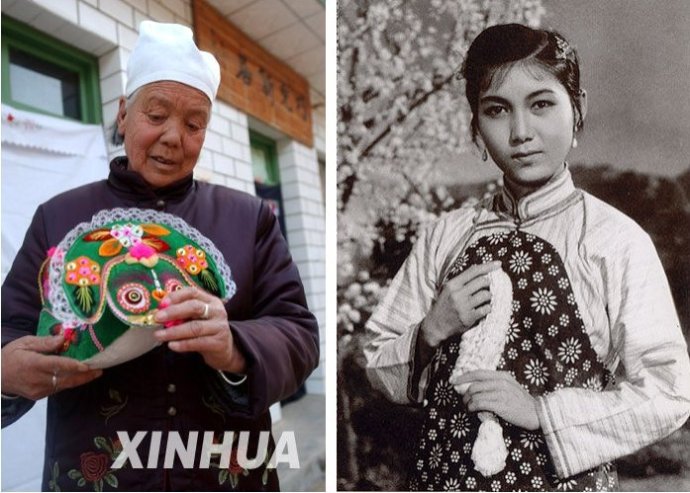

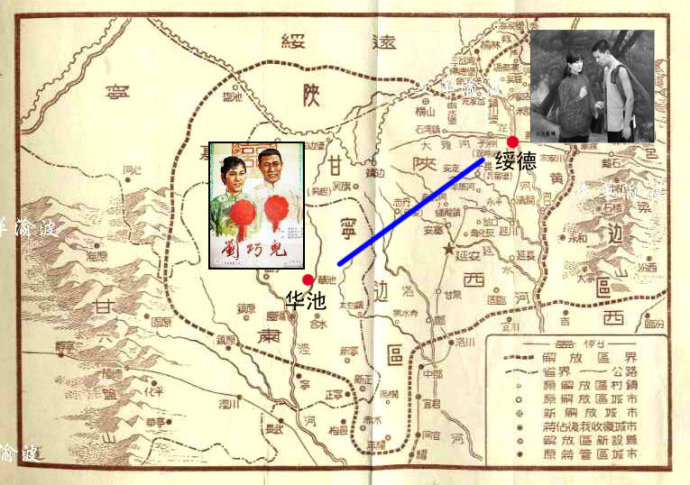

行至陇东庆阳地区,想起了著名的评剧《刘巧儿》,由容貌美丽的评剧艺术家新凤霞饰演“刘巧儿”,原来这刘巧儿的原型,正是庆阳地区华池县悦乐乡张湾村的农家女子封芝琴。令人没想到的是,封妈妈依然健在!到今年才不过88岁。明月友从网上搜来照片,乍一看,新凤霞的眉眼跟封妈妈还有几分相似,都是浓眉大眼,想来封芝琴当年一定是位美丽的姑娘。

无独有偶,离华池直线距离不到240公里的陕北绥德,也有非常相似的一位美丽女子,她就是著名的陕北民歌《三十里铺》中那个“四妹子”的原型王凤英,巧得很,王凤英也依然健在,比封芝琴还小三岁,到今年不过85岁。这两位奇女子真是一对“难姐难妹”。

封芝琴当年闹婚恋时年方十八岁,正直青春妙龄。而“四妹子”呢?据歌中唱到:“三哥哥今年一十九,四妹子儿今年一十六”,更是年方二八,含苞欲放,情窦初开。

这样一算,这对姐妹的情恋高峰岁月,在时间上也惊人的巧合,都在1942年前后,超不过1943年!那年老夫还没出生,哈哈!不好意思。

这两位美丽的女子都是上世纪四十年代陕甘宁革命老区自由恋爱的典型,都被人们广为传唱,最终成为中国的爱情经典剧目和民歌。然而二人的遭遇和人生路却大相径庭,“刘巧儿”生活得非常幸福,成为省、市、县、乡的人大代表,董事长、“民间工艺美术大师”。“四妹子”却生活得十分凄凉,至今依然穷困潦倒,羞于见人。

为什么?简言之,这两起“自由恋爱”,一起成功,一起失败。

陕甘宁边区两个相距不远的恋爱故事

刘巧儿的成功有一个偶然因素,那就是自幼定亲包办婚姻的对象恰好跟自由恋爱的对象是同一个人!而这个情节正是生活原型封芝琴的真实经历。

“巧儿我自幼儿许配赵家,我和柱儿不认识,我怎能嫁他?”说的是刘巧儿长大后不愿意嫁给从未曾谋面,没有感情基础的“赵柱儿”,让“我的爹在区上把亲退。”她下了决心,“这一回我可要自己找婆家。上一次劳模会上我爱上人一个,他的名叫赵振华。”令巧儿想不到的是,这位“赵振华”其实就是那个“自幼儿许配”并已退了亲的“赵柱儿”。

“刘巧儿”幸福地幻想着:“但愿这个年轻人他也把我爱,过了门,他劳动,我生产,又织布,纺棉花,学文化,他帮助我,我帮助他,争一对模范夫妻立业成家。”

但这时刘巧儿的爹偏偏贪图财礼,又背着巧儿把她许配给地主王寿昌,巧儿发现后恨声骂道:“我的爹他不该包办婚姻,狠心肠图钱财无有人情。”于是巧儿大胆上告区里领导马专员,最终马专员经调查后宣布,仍然承认那桩“自幼儿许配赵家”的婚姻有效,重新跟心上人“赵柱儿”即“赵振华”完美成婚。所以,刘巧儿的成功是因为有“自幼定亲”的基础。

作家袁静创作的《刘巧儿告状》经眉户、秦腔等诸多戏种的演出,尤其是评剧《刘巧儿》拍成电影全国公映。“刘巧儿”成了妇女解放自由恋爱的模范。解放后,封芝琴曾当上了村里的妇女干部,到处现身说法,成为宣传新《婚姻法》的积极分子。

丈夫去世后,华池县重修了她的旧居,又新建了“巧儿新居”,修建了“刘巧儿展馆”。

华池县政协、妇联、工艺美术馆联合创办了“刘巧儿民间工艺品公司”,封芝琴担任董事长,2004年,封芝琴剪纸作品被《陇东民俗》收录14幅,出版有《“刘巧儿”剪纸作品集》,她被甘肃省民间艺术协会命名为甘肃省民间剪纸艺术家,被中国民间工艺美术委员会命名为“中国民间工艺美术大师”。

2009年6月,国家副主席习近平到庆阳视察,专程看望了封芝琴。如今,封芝琴老人正与养子一家幸福地生活在她曾与张柏(即赵振华)风雨共度的院子里。

而那位“四妹子”王凤英呢?就没这么幸运了。她爱上的那位“三哥哥”名叫郝增喜,并未经过什么“父母之命,媒妁之言”,二人火热恋爱并私订终身之后,被“三哥哥”的父母听说,火冒三丈,认为男女“私自偷情”,大逆不道,为斩断二人情缘,强迫郝增喜与另一位女子常秀英成婚。郝增喜后来参军离开了故乡,正如歌中所唱:“三哥哥今天上前线,任务拟在那定边县,三年二年不得见面。”